Unter Pränataldiagnostik (PND) versteht man vorgeburtliche Untersuchungen, die Aussagen über bestimmte Krankheiten und Behinderungen des ungeborenen Kindes machen. Im Verlauf einer Schwangerschaft können bei Ultraschalluntersuchungen bestimmte Erkrankungen beim Kind erkannt werden. Gibt es Hinweise auf eine Auffälligkeit, können weitere vorgeburtliche Untersuchungen folgen. Es gibt nicht-invasive und invasive Untersuchungsmethoden. Grundsätzlich sind alle vorgeburtlichen Untersuchungen freiwillig!

Nicht-invasive Untersuchungen

Nicht-invasive Untersuchungen greifen nicht in den Körper der Frau ein und stellen somit keine Gefahr für das Ungeborene dar. Neben der Basisdiagnostik mittels Ultraschall gibt es andere nicht-invasive Verfahren, durch die mithilfe verschiedener Parameter wie dem Alter der Mutter, bestimmten Blutwerten und weiteren "Softmarkern" die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung oder Behinderung des Kindes berechnet werden kann. Das bedeutet, dass nach einer nicht-invasiven Untersuchung keine Diagnose vorliegt, sondern eine in Zahlen ausgedrückte Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung (z.B. 1:250), die vorliegen kann, aber nicht muss. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Untersuchungen um die Abklärung von Trisomie 21, 18 und 13.

Nicht-invasive Untersuchungen können werdende Eltern beruhigen und zu einem sorgloseren Schwangerschaftsverlauf beitragen. Sie können aber auch verunsichern.

Die Frau/das Paar kann selbst entscheiden, ob und welche weiteren Untersuchungen gewünscht sind.

Näheres zu den Untersuchungen finden Sie im Folgenden oder auf der Seite der "Familienplanung."

Ultraschalluntersuchungen

Drei Ultraschalluntersuchungen finden routinemäßig im Rahmen der regulären Schwangerschaftsvorsorge beim Frauenarzt statt:

- in der 9.–12. sowie

- in der 19.–22. und

- in der 29.–32. Schwangerschaftswoche.

Durch sie ist die vorgeburtliche Überwachung der Entwicklung des Kindes im Mutterleib möglich: Das Wachstum und die Versorgung des Kindes werden kontrolliert, die Organe werden betrachtet und es kann auf Hinweise für Fehlbildungen und Behinderungen geachtet werden. Den werdenden Eltern wird mit der Ultraschalluntersuchung der Blick auf das ungeborene Kind ermöglicht. Die Beziehung zum Kind kann sich dadurch verändern und vertiefen.

Bei der zweiten Ultraschalluntersuchung zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche kann seit Juli 2013 gewählt werden zwischen

- Basisultraschall: Kopf, Bauch und Oberschenkel werden vermessen, es wird nach Auffälligkeiten am Mutterkuchen (Plazenta) oder bei der Fruchtwassermenge gesucht und es wird kontrolliert, ob das Herz schlägt.

- erweiterte Ultraschalluntersuchung: Die Organe werden etwas genauer betrachtet, d.h. es wird bestimmten Fragen nachgegangen, die im Mutterpass vermerkt sind. Z.B.: Sind Kopf und Hirnkammern normal geformt? Ist das Kleinhirn sichtbar? Ist die Wirbelsäule gut ausgebildet? Sind Herz und Brustkorb im richtigen Größenverhältnis erkennbar? Sind Magen und Harnblase zu sehen? Sind die vier Kammern des Herzens ausgebildet?

Wenn bei einer der Ultraschalluntersuchungen im Rahmen der regulären Schwangerschaftsvorsorge bei der bzw. beim Frauenärzt*in Risiken (z.B. Mehrlingsschwangerschaft) oder Auffälligkeiten festgestellt werden, ist auf Wunsch der werdenden Eltern der detailliertere Organultraschall (sonografische Feindiagnostik) möglich. Dieser wird zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche von speziell dafür ausgebildeten Frauenärzt*innen (Pränatalmediziner*innen) durchgeführt.

Auf Wunsch kann die Feindiagnostik in einer Praxis für Pränatalmedizin durchgeführt werden. Dabei wird das Baby noch genauer untersucht. Der Feinultraschall ohne Indikation/Überweisung durch den Frauenarzt muss jedoch selbst bezahlt werden.

Darüber hinaus werden bei bestimmten Fragestellungen spezielle Ultraschalluntersuchungen von Pränatalmediziner*innen durchgeführt:

- Doppler-Ultraschall: Überprüfung der Durchblutung von Gebärmutter, Plazenta und Nabelschnur sowie wichtiger Gefäße des Kindes.

- Echokardiographie: Genauere Untersuchung des kindlichen Herzes, d.h. Funktion der Herzklappen und Blutstrom im Herz.

- 3D-Ultraschall: Viele einzelne Ultraschallschnittbilder des Babys werden zu einem dreidimensionalen Bild zusammengesetzt.

- 4D-Ultraschall: Das dreidimensionale Bild des Kindes wird in Echtzeit dargestellt, sodass Kindesbewegungen unmittelbar sichtbar werden.

Mit Hilfe der Ultraschalldiagnostik können frühzeitig Probleme und Gefährdungen beim ungeborenen Kind festgestellt werden, auf die dann reagiert werden kann. Es besteht z.B. die Möglichkeit, die Geburt frühzeitig zu planen und eine optimale Behandlung des Kindes nach der Geburt vorzubereiten. In Einzelfällen sind Therapien im Mutterleib möglich.

In manchen Fällen werden jedoch bei Ultraschalluntersuchungen Auffälligkeiten entdeckt, die für eine sichere Diagnose weitergehende Untersuchungen erforderlich machen. Häufig handelt es sich dabei um Hinweise auf eine Erkrankung oder Behinderung, für die es keine Therapie gibt und die die Eltern vielleicht vor die Frage stellt, die Schwangerschaft abzubrechen. Werdende Eltern sollten daher Grenzen und Nutzen der Untersuchungen abwägen.

Nackentransparenz-Messung

Per Ultraschall wird beim Ungeborenen die so genannte Nackentransparenz gemessen. Es handelt sich dabei um eine Flüssigkeitsansammlung im Bereich des kindlichen Nackens, die in geringem Ausmaß normal ist, bei zunehmender Größe aber ein Hinweis für eine Chromosomenstörung (z.B. Trisomie 21/"Down-Syndrom") und/oder Fehlentwicklungen des ungeborenen Kindes sein kann. Sie wird in der 12.–14. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Die Messergebnisse werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst – u.a. erfordern sie Erfahrung und ein hochauflösendes Ultraschallgerät – und können deswegen ungenau sein. Auffällige Werte tragen zur Verunsicherung der schwangeren Frau bei und können weitere belastende Untersuchungen nach sich ziehen, denn auffällige Messwerte geben lediglich einen Hinweis, stellen jedoch keine Diagnose dar, sodass immer weitere Untersuchungen notwendig werden. Auch Kinder mit auffälliger Nackentransparenz können gesund sein. Die Nackentransparenz-Messung kann Frauen/Paare also verunsichern, aber auch beruhigen und entlasten.

Ersttrimester-Screening (ETS)

Mütterliche Blutwerte, das Alter der Mutter und die Werte der Nackentransparenzmessung werden in einen Zusammenhang gebracht und ergeben eine Risikoabschätzung für eine Chromosomenabweichung beim ungeborenen Kind. Die Untersuchung wird in der 12.–14. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Zusätzlich kann durch das ETS auch ein erhöhtes Risiko für eine Bluthochdruck-Erkrankung (Präeklampsie) ermittelt werden.

Der über lange Zeit angebotene Triple-Test (Risikobestimmung durch mütterliche Blutwerte) wird aufgrund seiner Ungenauigkeit nicht mehr empfohlen und wurde durch das zuverlässigere Ersttrimester-Screening ersetzt.

Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT) / "Bluttest"

Seit Sommer 2012 werden in Deutschland molekulargenetische Bluttests angeboten. Dabei wird der Schwangeren Blut abgenommen, aus dem DNA des ungeborenen Kindes gewonnen und auf bestimmte Chromosomenmerkmale untersucht wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann derzeit durch die molekulargenetischen Bluttests verschiedener Anbieter das Vorliegen einer Trisomie 21, 18 und 13 sowie Veränderungen der Geschlechtschromosomen (z.B. Klinefelter- und Turner-Syndrom oder die Mikrodeletion 22q11.2 (DiGeorge-Syndrom)) erkannt werden.

Die Tests sind ab der 10. Schwangerschaftswoche (9+0 p. m.) durchführbar und meist ab Schwangerschaftswoche 10+0 p. m. aussagekräftig und sollen nur bei Schwangeren mit einem erhöhten Risiko für eine Chromosomenfehlverteilung sowie bei Frauen mit einem auffälligen Ergebnis des Ersttrimester-Screenings zum Einsatz kommen. Ein Testergebnis liegt je nach Anbieter und Untersuchungsumfang nach 3 - 10 Tagen vor. Die Testdurchführung (Blutabnahme) stellt für Schwangere und Ungeborenes kein gesundheitliches Risiko dar.

Die Kosten für das molekulargenetische Verfahren müssen von der Schwangeren selbst erbracht werden. Zusätzlich können von der durchführenden Praxis Gebühren für die gendiagnostische Beratung und die Durchführung des Tests in Rechnung gestellt werden.

Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im September 2019 entschieden, dass nicht-invasive Pränataltests zur Untersuchung auf die Trisomien 13, 18 und 21 im "begründeten Einzelfall" Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung werden. Die verpflichtend vorgesehene Versicherteninformation ist beschlossen und entwickelt worden, die Inanspruchnahme ist seit 01.07.2022 möglich. Nähere Informationen zur Kassenzulassung finden Sie hier.

Für Bluttests gelten dieselben gesetzlichen Bestimmungen (Gendiagnostikgesetz) hinsichtlich Aufklärung, Beratung und Hinweis auf psychosoziale Beratung wie für andere vorgeburtliche Untersuchungen. Wenn ein Test mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Chromosomenstörung beim Ungeborenen ergibt, werden eine humangenetische Beratung und eine Absicherung des Ergebnisses durch eine Chorionzottenbiposie (Plazenta-Punktion) oder eine Fruchtwasseruntersuchung dringend empfohlen.

Mit einem NIPT werden nur einzelne genetische Veränderungen untersucht. Ob das ungeborene Kind insgesamt gesund ist, kann der Test nicht erkennen.

Wie alle vorgeburtlichen Untersuchungen kann ein molekulargenetischer Bluttest bei einem unauffälligen Ergebnis beruhigen; bei einem auffälligen Ergebnis kann er verunsichern und zieht Entscheidungen über weiterführende Diagnostik und Konsequenzen nach sich. Um die eigene Haltung zu Inanspruchnahme oder Verzicht zu finden, kann ergänzend zur medizinischen Beratung das Gespräch in einer psychosozialen Beratungsstelle hilfreich sein.

Invasive Untersuchungen

Invasive Untersuchungen greifen in den Körper der Frau ein, indem Gewebeproben des entstehenden Mutterkuchens, Fruchtwasser oder kindliches Blut entnommen werden. Mit den gewonnenen Proben soll abgeklärt werden, ob beim Kind eine Chromosomenstörung bzw. eine schwerwiegende Erbkrankheit (sofern eine familiäre Anlage bekannt ist) vorliegt.

Für invasive Untersuchungen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die entsprechend dem Schwangerschaftszeitpunkt und der Fragestellung gewählt werden. Sie sind frühestens ab der 12. Schwangerschaftswoche möglich.

Liegt ein Befund durch invasive Untersuchungen vor, sind allerdings Aussagen über Schwere und Ausprägung der Erkrankung bzw. Behinderung nur bedingt möglich.

Näheres zu den Untersuchungen finden Sie im Folgenden oder auf der Seite der "Familienplanung."

Chorionzotten-Biopsie (Plazenta-Punktion)

Vom entstehenden Mutterkuchen werden kindliche Zellen mit einer dünnen Nadel durch die Bauchdecke oder Scheide zur Suche nach Chromosomenabweichungen und Erberkrankungen entnommen. Die Chorionzottenbiopsie wird ca. ab der 12.-13. Schwangerschaftswoche (ab 11+0 p.m.) durchgeführt. Das Fehlgeburtsrisiko liegt bei ca. 0,11 - 1 % 1, 2. Ein erstes vorläufiges Ergebnis liegt nach ungefähr 1-2 Tagen vor, das Endergebnis nach ca. 14 Tagen.

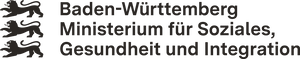

Fruchtwasser-Untersuchung (Amniozentese)

Mit einer dünnen Nadel werden durch die Bauchdecke 8-10 ml Fruchtwasser entnommen, das Zellen des Kindes enthält. Diese werden auf Chromosomenabweichungen untersucht; außerdem wird der Wert eines Eiweißes, des Alpha-1-Fetoproteins (=AFP), bestimmt, der erhöht ein Hinweis auf bestimmte Erkrankungen beim Kind, wie z. B. „Offener Rücken“ (Spina Bifida), sein kann.

Die Amniozentese kann ab der 16. Schwangerschaftswoche (15+0 p.m.) durchgeführt werden. Die Wartezeit auf das Ergebnis beträgt meist ca. 2 Wochen. Auf Wunsch kann ein Schnelltest (FISH-Test oder PCR-Test) durchgeführt werden, der bereits nach 1-2 Tagen ein vorläufiges Teil-Ergebnis liefert.

Das Risiko für eine Fehlgeburt nach der Fruchtwasseruntersuchung infolge von Fruchtwasserabgang, Infektion oder Blutung liegt zwischen 0,11 und 1 % 1, 2. Es ist zum einen vom Zeitpunkt der Untersuchung abhängig (je früher eine Amniozentese in der Schwangerschaft durchgeführt wird, desto höher liegt das Risiko) und zum anderen von der Erfahrung der*s untersuchenden Ärzt*in.

Viele Diagnosen erlauben nur bedingt Aussagen über Schwere und Ausprägung der Erkrankung. Insofern sollten werdende Eltern Chancen und Risiken der Untersuchung abwägen.

Nabelschnur-Punktion (Chordozentese, Fetalblutentnahme)

Bei speziellen Fragestellungen wird aus der Nabelschnur kindliches Blut zur Untersuchung auf z. B. Erberkrankungen, Bluterkrankungen oder Infektionskrankheiten entnommen. Die Nabelschnurpunktion wird ab der 21. Schwangerschaftswoche (20+0 p.m.) durchgeführt, in Ausnahmefällen auch früher. Bei einer Diagnose können dem ungeborenen Kind über die Nabelschnurvene Medikamente oder Bluttransfusionen verabreicht werden.

Es besteht ein Risiko für Komplikationen von 1 bis 3 % 1, dieses sinkt mit zunehmender Dauer der Schwangerschaft.

Quellen:

1 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Pränataldiagnostik - Beratung, Methoden und Hilfen. September 2023

2 Kähler/Faber/Geipel/Heling/Kagan/Kozlowski/Schramm: Empfehlungen der DEGUM zu diagnostischen Punktionen in der Pränatalmedizin. In: Ultraschall in der Medizin 2023; 44: 269-27

Mögliche Anlässe für vorgeburtliche Untersuchungen

... können z.B. sein:

- Viele werdende Eltern sorgen sich um die Gesundheit ihres Kindes. Sie wollen möglichst viele Informationen über ihr Kind erhalten.

- Die Schwangerschaft wird als "Risikoschwangerschaft" eingestuft.

- Bei der regulären Schwangerenvorsorge stellt die*der Frauenärzt*in Auffälligkeiten fest.

Risikoschwangerschaft

Eine Risikoschwangerschaft ist eine Schwangerschaft, bei der aufgrund der Vorgeschichte der Frau oder bei der vorhandenen Schwangerschaft mit einem erhöhten Risiko für Mutter und/oder Kind zu rechnen ist. Folgende Gründe können u.a. zur Feststellung einer Risikoschwangerschaft führen:

- Erstgebärende sind unter 18 bzw. über 35 Jahre

- Mehrlingsschwangerschaften

- Vielgebärende (Frauen mit mehr als 4 Kindern)

- wenn bei einer vorhergehenden Schwangerschaft Komplikationen auftraten (z.B. auch bei Früh-, Fehl- und Totgeburten)

- Krankheiten der Frau (z.B. Diabetes)

- erhebliches Übergewicht der Frau

- Infektionen der Frau vor, während und nach der Empfängnis

- Verwandten-Ehen

- Drogenkonsum der Frau

Frauen mit einer Eintragung "Risikoschwangerschaft" im Mutterpass können in kürzeren Abständen zur Schwangerenvorsorge gehen und zusätzliche vorgeburtliche Tests in Anspruch nehmen. Die meisten dieser Schwangerschaften verlaufen vollkommen unauffällig und die Kinder kommen gesund zur Welt.

Auffälligkeiten bei Untersuchungen

Wenn der Arzt bzw. die Ärztin eine Unregelmäßigkeit feststellt, wird der Frau in der Regel zu weiteren Untersuchungen geraten. Manche Befunde sind vage und beschreiben Wahrscheinlichkeiten. Sie erlauben in seltenen Fällen sichere Prognosen über den Gesundheitszustand des Kindes. Damit beginnt für die Schwangere eine schwierige Zeit der Entscheidungen, des Wartens, Hoffens und Bangens. Ob und welche Folgeuntersuchungen gemacht werden sollen, entscheidet die Frau mit dem Arzt/der Ärztin. Daneben kann auch ein psychosoziales Beratungsgespräch in einer Schwangerenberatungsstelle den nötigen Raum geben, um das Für und Wider weiterer Untersuchungen abzuwägen und eine bewusste Entscheidung treffen zu können.

Möglichkeiten und Grenzen vorgeburtlicher Untersuchungen

Durch vorgeburtliche Untersuchungen wird das Risiko einer Krankheit oder Behinderung eher einschätzbar.

Die Eltern können sich auf eine Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes einstellen. Unter Umständen kann die Geburt entsprechend vorbereitet, Entscheidungen über das eigene Leben, sowie das Leben des Kindes nach der Geburt können getroffen und geplant werden. Sollte die Fortsetzung der Schwangerschaft die körperliche und/oder seelische Gesundheit der Frau gefährden, kann ein Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation erwogen werden.

Durch vorgeburtliche Untersuchungen erhoffen sich Schwangere die Bestätigung, ein gesundes Kind zu bekommen. Unauffällige Befunde können beruhigen, aber keine Garantie für ein gesundes Kind geben. Die Erwartungen an die Pränataldiagnostik sind häufig nicht erfüllbar.

Manchmal können die Untersuchungen auch mit Verunsicherung einhergehen. Unsichere Prognosen und das Warten auf Diagnosen können dazu führen, dass werdende Mütter es kaum wagen, eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen.

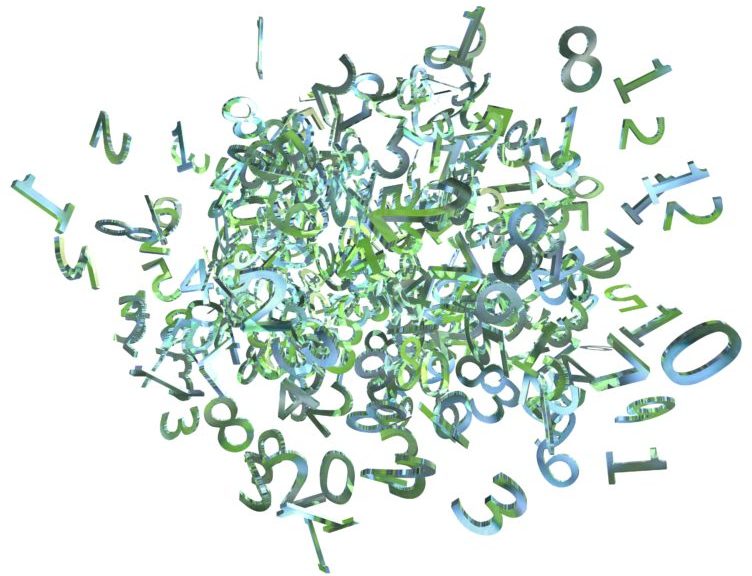

Manche Ergebnisse nicht-invasiver Untersuchungen geben nur eine errechnete Wahrscheinlichkeit für bestimmte Behinderungen an. Dies wird z.B. angegeben als 1:85 - was bedeutet, dass bei 85 Kindern mit den gleichen Berechnungswerten ein Kind tatsächlich die untersuchte Behinderung aufweist.

Bei invasiven Untersuchungen besteht ein Risiko, dass es in deren Folge zu einer Fehlgeburt kommen kann.

Vorgeburtliche Therapien

Die meisten vorgeburtlichen Therapien gibt es für Erkrankungen, die im Rahmen der regulären Schwangerenvorsorge erkannt werden können. Diese Therapien bestehen zum großen Teil aus Medikamenten, die die schwangere Frau einnimmt, wie z.B. die Einnahme von Cortison zur schnelleren Lungenentwicklung bei zu erwartender Frühgeburt. Auch können Organe, wie die Harnblase oder die Bauchhöhle punktiert werden. Operationen am Kind im Mutterleib sind inzwischen auch in spezialisierten Kliniken in Deutschland möglich, befinden sich aber noch im experimentellen Stadium.

Zahlen und Fakten

- Es besteht ein Rechtsanspruch auf eine kostenfreie psychosoziale Beratung im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen.

- Ca. 96 % aller Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens durch Unfälle, in Folge von Krankheiten oder durch altersbedingte Prozesse. Nur ca. 4 % aller Behinderungen sind angeboren (sogenanntes "Basis-Risiko" von 3-5 %). Ca. 96 % aller Kinder kommen demnach gesund zur Welt.

- Pränataldiagnostik kann vor allem für Frauen und Paare, die ein Kind verloren haben oder in deren Familie eine genetische Erkrankung vorliegt, beruhigend sein. Andererseits können auch Ängste und Unsicherheiten, die zu jeder Schwangerschaft dazu gehören, verstärkt werden.

- Durch vorgeburtliche Untersuchungen können bestimmte Krankheiten und Chromosomenstörungen erkannt werden. Es ist nicht möglich, jegliche Krankheit/Behinderung durch PND auszuschließen.

- Eine vorgeburtliche Diagnose über eine Behinderung oder Krankheit des Kindes kann kaum Aussagen zu deren Schweregrad und Auswirkungen machen. Meist kann erst im Laufe der Entwicklung festgestellt werden, wie stark sich die geistige und/oder körperliche Beeinträchtigung auswirkt.

- Eine Therapie des Kindes im Mutterleib ist in sehr seltenen Fällen möglich, z.B. bei Blutarmut, Rhesusunverträglichkeit von Mutter und Kind oder Herzrhythmusstörungen. Die Fetalchirurgie (Operationen des Kindes im Mutterleib) befindet sich noch im experimentellen Stadium; es besteht dabei ein hohes Risiko, Wehen auszulösen.

Präimplantationsdiagnostik (PID)

Mit der Präimplantationsdiagnostik (PID) können künstlich gezeugte Embryonen in einem frühen Entwicklungsstadium genetisch untersucht werden. Dabei sollen Veranlagungen für Erbkrankheiten oder chromosomale Veränderungen wie z.B. Trisomien festgestellt werden. Nach der Gendiagnostik werden nur die Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt, welche die gesuchte Eigenschaft nicht haben. Die PID ist immer mit einer "künstlichen Befruchtung" (IVF oder ICSI) verbunden.

Die PID ist gesellschaftlich und politisch umstritten. Kritiker werfen dem Verfahren vor, menschliches Leben nach bestimmten Kriterien zu selektieren und damit im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz zu stehen.

Der deutsche Bundestag hat am 07.07.2011 ein Gesetz zur begrenzten Zulassung der PID verabschiedet (Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplantationsdiagnostikgesetz - PräimpG), das am 08.12.2011 in Kraft getreten ist. Seit 01.02.2014 ist die Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (PIDV) in Kraft, welche die Einzelheiten bei der Durchführung der PID regelt. Demnach wird sie, trotz grundsätzlichem Verbot der PID, einzelnen Paaren erlaubt, wenn eine starke genetische Vorbelastung für schwere Erbkrankheiten oder eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Tot- oder Fehlgeburt vorliegen. Die Zahl der Zentren, welche die PID anbieten, soll begrenzt sein. Eine interdisziplinär besetzte Ethikkommission muss der Untersuchung zustimmen. Dabei sollen nicht nur humangenetische Befunde, sondern auch psychische, soziale und ethische Aspekte bei der Bewertung mitberücksichtigt werden.

und hier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).